Historischer Überblick

Das Museum Schnütgen besitzt eine große Sammlung mittelalterlicher Kunst, akzentuiert und bereichert durch eine Auswahl christlicher Bildwerke nachmittelalterlicher Zeit. Die Sammlung des Museums geht zurück auf den Gründer und Namensgeber Alexander Schnütgen (1843-1918), der im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts den Großteil der heutigen Bestände zusammentrug.

Im Jahr 1906 schenkte der Kölner Domkapitular Alexander Schnütgen seine Privatsammlung der Stadt Köln, die sich im Gegenzug verpflichtete, ein eigenes Museum einzurichten. Seitdem hat das Museum eine wechselvolle Geschichte erlebt: Verschiedene Museumsstandorte, wechselnde Präsentationen der Dauerausstellung und neu hinzugekommene Kunstwerke prägen und verändern die Sammlung. Durch zahlreiche große Ausstellungen, die im Ausstellungsrückblick ausführlich dargestellt sind, gelingt es, eine breite Öffentlichkeit für die Kunst des Mittelalters zu begeistern.

Die Anfänge

1906

Am 14. April teilt Alexander Schnütgen dem Kölner Oberbürgermeister Friedrich Wilhelm Bernard von Becker (amt. 1886-1907) die Absicht mit, seine Sammlung kirchlicher Kunst der Stadt Köln zu übereignen. Eine knappe Woche später nimmt die Kölner Stadtverordnetenversammlung die Schenkung an und beschließt die Errichtung eines Annexbaus an das bestehende Kunstgewerbemuseum.

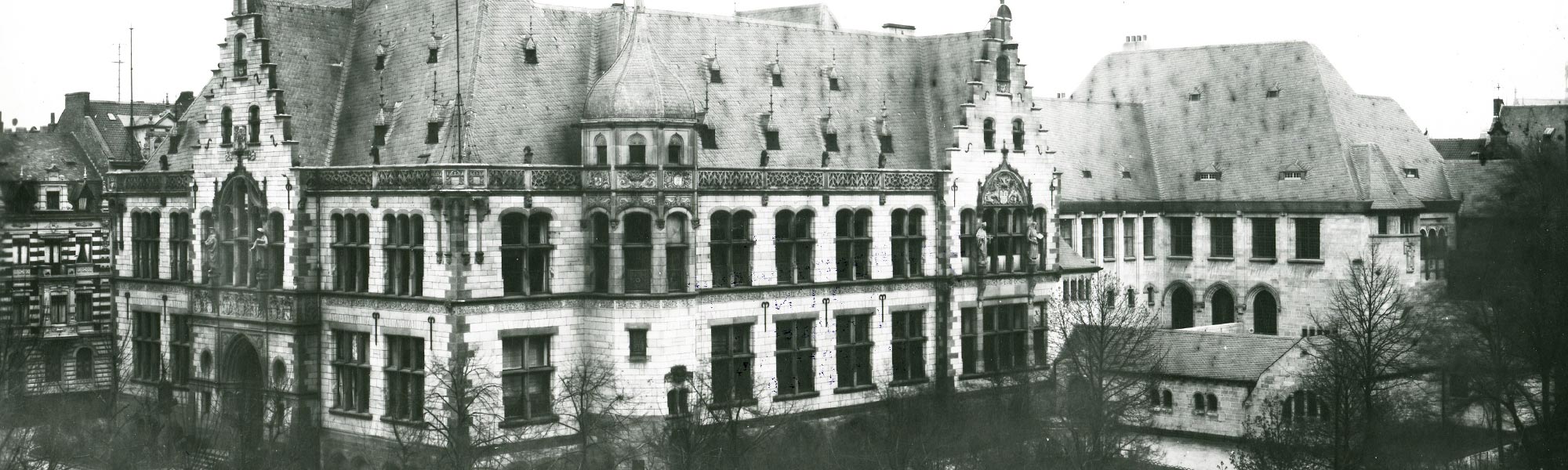

1908

Am 4. November findet die feierliche Grundsteinlegung für den Anbau der Sammlung Schnütgen an das Kunstgewerbemuseum statt.

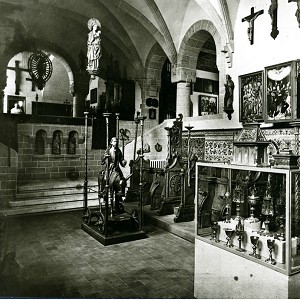

1910

Am 26. Oktober wird der fertig gestellte Museumsanbau am Hansaring eröffnet. Nach den Plänen des Architekten Franz Brantzky (1871-1945) ist ein Bau in romanischen und gotischen Formen entstanden. Fritz Witte (1876-1937) wird auf Wunsch Alexander Schnütgens erster Kustos des Museums, ab 1918 darf er die Dienstbezeichnung Direktor führen.

1918

Durch einen Ratsbeschluss vom 10. Januar wird die „Sammlung Schnütgen“ in „Schnütgen-Museum“ umbenannt. Am 24. November verstirbt Alexander Schnütgen auf seinem Alterswohnsitz in Listernohl.

Zwischenkriegszeit und 2. Weltkrieg

1921

Nach mehrmonatiger Schließung öffnet das Museum mit einer neugestalteten, erweiterten Dauerausstellung. Mit dem Kruzifixtorso aus St. Georg, entstanden im letzten Drittel des 11. Jahrhunderts, kommt ein wichtiges Hauptwerk in die Sammlung.

1931

Im Rahmen der Neustrukturierung der Kölner Museen gibt das Schnütgen-Museum seine 123 Objekte umfassende Gemäldesammlung an das Wallraf-Richartz-Museum ab. Zugleich erhält es bedeutende Werke aus der Sammlung von Ferdinand Franz Wallraf und aus dem Kunstgewerbemuseum, darunter Figuren vom Hochaltar des Kölner Doms, die Parlerbüste, den sog. Heribertkamm und Glasmalereien.

1932

Das Schnütgen-Museum löst sich vom Kunstgewerbemuseum und zieht auf die andere Rheinseite in das ehemalige Kloster St. Heribert in Köln-Deutz.

1938

Hermann Schnitzler (1905-1976) tritt zunächst als Kustos, später als Direktor die Nachfolge von Fritz Witte an.

1939

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wird das Schnütgen-Museum geräumt. Die Sammlungsbestände werden großflächig an verschiedenen Bergungsorten in ganz Deutschland in Sicherheit gebracht.

1945

Das Museumsgebäude am Deutzer Rheinufer ist vollständig zerstört. Der ausgelagerte Sammlungsbestand hat den Krieg ohne nennenswerte Schäden und Verluste überstanden.

Neuanfänge nach 1945

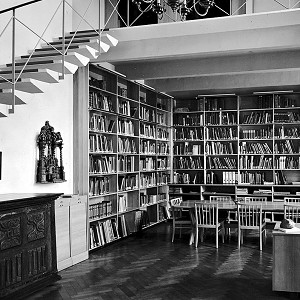

1950

Regierungsbaumeister Architekt Karl Band (1900-1995) gibt die Anregung, das Schnütgen-Museum in der romanischen Cäcilienkirche unterzubringen. Nach seinen Plänen wird die Kirche rekonstruiert und durch den Anbau für das Foyer, die Direktion und die Bibliothek erweitert.

1956

Josef Kardinal Frings segnet am 4. Mai die Cäcilienkirche neu ein. Einen Tag später wird das Schnütgen-Museum als erstes der Kölner Museen nach dem Krieg in der Cäcilienkirche wieder eröffnet. Zeitgleich wird der Freundeskreis des Museums – Pro Arte Medii Aevi – gegründet.

1970

Anton Legner (geb. 1928) übernimmt als dritter Direktor die Leitung des Museums.

1977

Nach einer grundlegenden Umgestaltung des Museums wird die Sammlung neu präsentiert. Durch die Öffnung der zuvor vermauerten Krypta gewinnt das Museum einen kleinen zusätzlichen Raum.

1991

Hiltrud Westermann-Angerhausen (geb. 1945) wird Nachfolgerin von Anton Legner als Direktorin des Schnütgen-Museums.

Aufbruch in die Gegenwart

23. März 1995

Der Rat beauftragt die Stadtverwaltung, „den Neubau des Rautenstrauch-Joest-Museums im räumlichen Zusammenhang mit dem Schnütgen-Museum, der Kunsthalle, dem Kölnischen Kunstverein und der Volkshochschule (VHS) vorzubereiten und den Architektenwettbewerb auszuloben“.

2000

Der Name des Hauses wird in „Museum Schnütgen“ umgewandelt.

2003

Nach einer anderthalbjährigen Schließung zur Sanierung des Baus und einer Neukonzeption der Ausstellung wird das Museum Schnütgen am 23. März wieder eröffnet.

21. September 2009

Das Museum Schnütgen schließt erneut für Sanierungsarbeiten und den Anschluss an den Neubau des „Kulturquartier am Neumarkt“, welches das Museum Schnütgen mit dem Rautenstrauch-Joest-Museum verbindet.

Februar 2010

Hiltrud Westermann-Angerhausen tritt in den Ruhestand, Dagmar Täube übernimmt die kommissarische Leitung des Museums.

22. Oktober 2010

Nach mehr als achtjähriger Bauzeit öffnen das Museum Schnütgen und das Rautenstrauch-Joest-Museum ihre Tore für die Besucher.

1. Januar 2012

Moritz Woelk übernimmt als fünfter Direktor des Museum Schnütgen die Nachfolge von Hiltrud Westermann-Angerhausen.

Ausführliche Informationen über die Geschichte des Museum Schnütgen bis 2006 finden Sie in der Publikation „100 Jahre Schenkung Schnütgen. Eine Chronik“, herausgegeben von Hiltrud Westermann-Angerhausen und Manuela Beer, Greven Verlag Köln 2006.